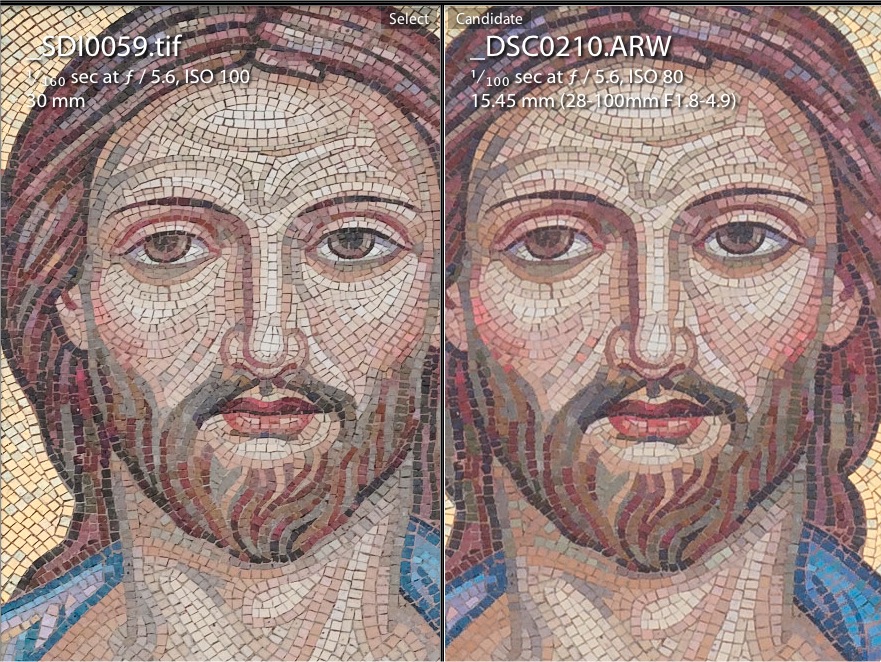

DP2 Merrillは中判の画質を持つコンパクトカメラなのか?

昔は何もかもが単純だった。

もし高画質の写真を撮りたかったら、フィルムやセンサーの大きなカメラを使うだけでよかった。もし連写速度の速いカメラが欲しかったら、一眼レフにモータードライブを付ければよかった。もし小型で軽量のカメラが欲しかったら、画質に妥協をしつつも、コンパクトカメラを買っていればよかった。

しかし、世の中は常に変化をし続けている。安価なコンパクトカメラは現在絶滅の危機に瀕している。大半の人は今やスマートフォンで写真を撮り、その結果、コンパクトカメラの売上は毎年25%かそれ以上のペースで減少を続けている。高級一眼レフはかつて最高の連写速度を誇っていたが、現在は電子シャッターを備えたミラーレスカメラの方が連写速度が速く、なおかつ安価であることが多い。

中判やデジタルバックは、最高の画質、とりわけ高解像度と高ダイナミックレンジを求める人には必須のカメラだったが、3600万画素のニコンD800とD800Eの登場によってその常識が覆ってしまった。さらに、噂ではキヤノンが4600万画素の新型機を今年か来年の初頭に発売するという。

世の中には数多くの写真家がおり、そのニーズと予算は様々なので、デジタルカメラ市場には依然として多種多様な製品が生まれる余地がある。しかし、市場全体が「高画質」というベクトルに向けて収束しており、その速度は日を追うごとに増加していることも、また確かなことのように見える。

Ragweed Fence. Clearview, Ontario. September, 2012

Sigma DP2 Merrill @ ISO 100

ピクセル等倍 画像をクリックすると拡大します

DP2 Merrill

DP2 Merrillのスペックの詳細を確認したい方はシグマのHPをチェックしていただきたい。簡単に言うと、DP2 Merrillはコートのポケットに入る、4600万画素のフォビオンX3センサーを搭載した、小型のカメラである。レンズは30mm F2.8の単焦点で、これは35mm換算で45mmになる。

Merrillの名前はフォビオンの設立者の一人で科学者のディック・メリルの名から取られている。

詳細は後述するが、ここでとりあえずのDP2 Merrillの評価について書いてみよう。DP2 Merrillは、よくあるコンパクトボディに大型センサーを入れただけのカメラとは全く別のカメラだ。ある部分ではDP2 Merrillは他のカメラに全く歯が立たないが、他の面ではライバルを全く寄せ付けない。例えば、子供の誕生日パーティーを撮影するのにコンパクトカメラを探している人は、他のカメラを探すべきだ。DP2 Merrillはそういうカメラではないのだ。

とりあえずパッと思いついたDP2 Merrillの良いところと悪いところを羅列してみた。

DP2 Merrillに足りないもの

手ぶれ補正

内蔵フラッシュ

シーンモードやアートフィルター

電子ビューファインダー

ズーム

液晶画面の調整ができない

DP2 Merrillのダメな所

低光量だとAFが合わない

速いカードを使っても書き込み速度が遅く、書込み中は画像の確認ができない

動画がVGAでしか撮影できない

レンズが暗い

バッテリーが全然持たないので最初から二つ用意されている

解像度は高いが反応が遅くグラグラ揺れるライブビュー

ISO400以上は低画質

青空などをモノクロ変換した時に現れるバンディングノイズ

低機能な付属現像ソフトしか使えず、他のソフトが対応する見込みもない

時々色の再現がおかしくなったり、赤色付近で色転びが起こる。これはセンサーが原因なのかSPPのバグなのか不明

シャッターを半押しした時にはMFは補助としてしか使えず、AFロックが働いている時はMFが動作しない。

明るい時でもオートISOではISO100が使えない。この設定はカメラが手ぶれ補正を持たないからなのかもしれない。

私が購入したDP2 Merrillは二箇所センサーにゴミが付いていた。沈胴しない、固定レンズのカメラにはあってはならないことである。

DP2 Merrillの良い所

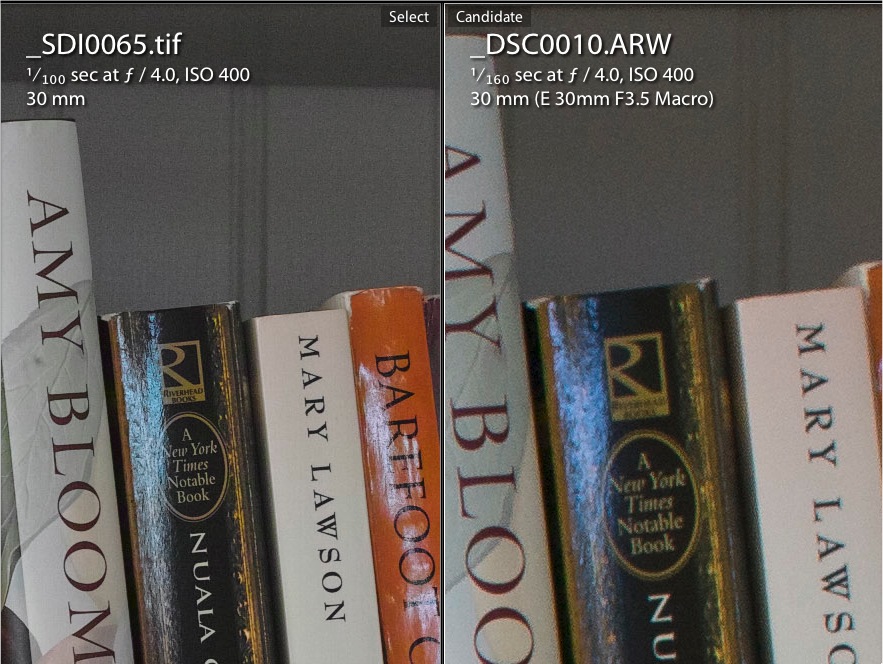

センサーに完璧にマッチした世界最高クラスのレンズ

素晴らしい解像度。この価格帯ではずば抜けた性能であり、より高価なカメラでもDP2 Merrillには及ばない

言葉で説明するのは難しいが、見ただけで違いがわかる独特な「フォビオン画質」。多くの人がフォビオンには空気感や立体感を感じている

拡大してピントを合わせられるMF。ただ、合焦サインが出ないので、ピントの山は掴みづらい

7枚連写が可能。しかし、書き込み速度は遅くバッファが空になるのに時間がかかる

DP2 MerrillのAF速度が遅いという人がいるが、私はそうは思わない。ピントが合う被写体ならすぐにAFは合うし、ピント精度は恐ろしいほど正確だ。問題なのは低照度だったり低コントラストな被写体の時で、そういう場合はピントが前後を繰り返して、結局合わないこともある。その点に関して言えば、他社の最新のコントラスト方式AFより性能は劣る。そういう場合はMFを使えば良い。

シャッターボタンを半押ししてAFを固定したあとでもMFリングを回して拡大画面でAFの微調整ができる。これはとても便利な機能で、AFが迷うときはMFで当たりをつけておいて、AFでさらにピントを追い込むという時にも使える。

DP2 Merrillのボディの品質や触感はとても素晴らしい。ゴツゴツしててかさばるカメラだけれども、決して重すぎることはない。グリップなどエルゴノミクスを考慮した部分はほとんどないけれど、実際に手に持ってみるととても持ちやすい事がわかる。

DP2 Merrillにはうまく言葉では表せられないが、他のカメラでは得られない、何かカメラとして「正統的な」要素があると感じられる。あたかも、こののっぺりとしたデザインそれ自体が、DP2 Merrillは誰にでも使いこなせる手軽なカメラではなく、特定の目的のために作られた、ストイックなカメラだと主張しているかのようだ。

もちろん、ボディに外付けグリップを付けるのは有意義だと思うし、私の知る限りでは、今開発中のグリップが一つある。もしそれを試す機会があればまた報告したい。

上述したように、DP2 Merrillにはシーンモードもアートフィルターもない。これは撮影方法を知らない素人や、フィルターをいじって遊ぶだけの道楽者のためのカメラではないのだ。

Lift Bridge. Toronto. August, 2012

Sigma DP2M @ ISO 200

ピクセル等倍

DP1 Merrill

DP2 MerrillにはDP1 Merrillという兄弟機がある。DP1 MerrillはDP2 Merrillとほとんど同じ機能を持ったカメラだが、DP2の30mm F2.8レンズとは異なり、19mm F2.8(35mm換算で28mm)のレンズを持つ。DP1 Merrillは2012年の9月中旬に発売を予定しており、値段はDP2 Merrillと同じ1000ドルである。

DP1 MerrillのレンズもDP2 Merrillと同じくらい高性能であるようなので、どちらのモデルを選ぶかは単純に広角が好きか標準が好きかという個人の好みの問題だろう。もちろん、両方手にしたい人も多いだろうが。

SD1 Merrillはどうなのか?

DP2 MerrillはSD1 Merrillと同じセンサーを使用している。画質に関して言えば、一年ほど前の2011年6月に私がSD1をテストした時と比べて、はるかに良くなっている。

今だから言えることだが、SD1の発売は、これまでのカメラ産業の歴史の中で、最悪の営業ミスだったと私は思う。2011年の5月に小売価格が9700ドルだと発表されると、人々は最初それを冗談だと思い、次に呆然とし、最も重要なことだが、最後に財布の紐を閉じてしまった。実際の販売価格は発売後すぐに8000ドルまで下落し、その後も価格は下落を続けた。最終的には社内での議論もあったのか、3000ドル付近までSD1の価格は下落した。

しかし、問題なのは、その間に他のライバルメーカーがD800/Eや5Dmk3といったカメラを3000ドル付近の価格帯で発売を始めたということだ。2012年8月現在、SD1 Merrillの価格は1999ドルである。この値段は1年前に設定されるべきだった。なぜなら画質を除いて、SD1の性能は中級機そのものだったからだ。カメラの作りや機能面を考えてもキヤノンやニコンの高級機の足元にも及ばない。

傲慢にもSD1を「ハイエンド」だと考えていたのはシグマの経営陣だけだったに違いない。しかし今ではもうパンドラの箱は開いてしまった。市場には強力なライバルがひしめいている。SD1はボディ性能だけではなく、画質面でも厳しい勝負をしなければならないのだ。

現在の2000ドル以下の価格ならば、SD1 Merrillに魅力を感じる人がいるのは確かだろう。しかし、ここでわざわざSD1の価格の変遷を紹介したのは、一年前に10,000ドル近くしたカメラの画質を、さらに改良を加えられた形で、1000ドル以下で手に入れることが可能だということを強調したかったからだ。

もちろんDP2 Merrillは一眼レフではないからレンズ交換はできない。しかし、最新のフォビオンX3の画質を求める人ならば、DP2 Merrillは正しい選択であると言える。

フォビオンX3

シグマの使っているフォビオンX3という技術はとても毀誉褒貶の激しいものだ。デジタルカメラの歴史の中で、オンライン上でも実際のカメラ愛好者の集まりでも、モザイクフィルターと垂直分離のどちらが優れているかという議論ほど、激しく意見が別れたものもないだろう。

私自身もこれまでSD1のレビューを含めて何度もフォビオンの技術についてコメントを書いてきた。ここでその長所と短所や技術的な内容について全て繰り返すことはしないけれども、この文章を初めて読む人のために簡単に書いてみようと思う。

垂直分離VSモザイクフィルター

フォビオンX3以外のセンサーは、CCDもCMOSも全て、色を分離するためにベイヤーパターンと呼ばれるモザイクフィルターを使用している。シリコンそれ自体は色を感知することができないので、デジタルカメラの歴史の中で、様々なカラーフィルターが試されてきた。現在はベイヤーパターンが最も普及しており、コンパクトカメラから中版デジタルカメラまで、ほとんど全てのカメラが採用している。

フォビオンは赤、緑、青のそれぞれの色を感知するセンサーを水平ではなく垂直に配置している。なので、フォビオンはモザイクフィルターを必要とせず、結果として偽色も発生しない。偽色が発生しないということはローパスフィルターも必要としないということであり、結果としてより解像度の高い画像を作ることができる。

ベイヤーパターンでは画像サイズと実際の画素数が等しいので画像サイズをそのまま画素数としてカウントしているが、フォビオンはそうではない。私たちの多くはベイヤーパターンでの数え方に慣れているので、フォビオンの画素数がいくつなのかは判断が難しい。